Al-Qur’an sebagai pedoman hidup umat Muslim yang senantiasa dilantunkan setiap waktu. Sepanjang harinya; pagi dan malam lantunan Al-Qur’an terus berdengung di setiap mulut yang basah. Mereka yang membacanya sambil merenungi makna Al-Qur’an akan mendapatkan pahala yang berlimpah, sedang mereka yang sulit membaca dan memahami Al-Qur’an tetap akan mendapatkan pahala pula.

Nah, dalam menggapai limpahan pahala Al-Qur’an di setiap hurufnya, umat Muslim tatkala hendak membaca Al-Qur’an, ia akan membacanya dalam dua bentuk metode: 1) Membaca Al-Qur’an bin-Nadzri (dengan melihat mushaf); 2) Membaca Al-Qur’an bil-Hifdzi (dengan dihafal).

Bilamana ada sebuah pertanyaan yang diajukan, metode mana yang lebih utama membaca Al-Qur’an bin-Nadzri ataukah membaca Al-Qur’an bil-Hifdzi?

Dalam hal ini beberapa ulama telah membahas persoalan tersebut, salah satunya yang tertuang dalam kitab al-Itqan karya Imam Suyuthi’. Beliau menyebutkan bahwa para mufassir telah membaginya ke dalam tiga pendapat:

Pendapat Pertama, membaca Al-Qur’an dengan melihat mushaf (bin-Nadzri) itu lebih utama. Pendapat ini hendak menegaskan bahwa membaca Al-Qur’an sambil melihat mushaf adalah gabungan dari dua nilai ibadah. Pertama, nilai ibadah dari membaca Al-Qur’an; Kedua, nilai ibadah sambil memegang dan melihat mushaf.

قِرَاءَةُ اْلقُرْآنِ فِيْ اْلمُصْحَفِ أَفْضَلُ مِنَ اْلقِرَاءَةِ مِنْ حِفْظِهِ (وَفِيْ اْلمَجْمُوْعِ : لِأَنَّهَا تَجْمَع ُاْلقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ فِيْ اْلمُصْحَفِ وَهُوَ عِبَادَةٌ اُخْرَى، كَذَا قَالَهُ اْلقَاضِيْ وَاْلغَزَالِيْ وَغَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِنَا، وَنَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ السَّلَفِ، وَلَمْ أَرَ فِيْهِ خِلَافًا) هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَهُوَ مَشْهُوْرٌ عَنِ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

“Membaca Al-Qur’an seraya melihat mushaf lebih utama dibanding membaca Al-Qur’an sambil dihafalnya (dalam al-Majmu’ dijelaskan karena menggabungkan membaca dan melihat adalah ibadah lain, begitulah yang dikatakan Al-Qadhi’, Al-Ghazali, dan lainnya dari golongan kita. Serta telah di nash oleh mayoritas ulama salaf, dan saya Imam Nawawi tidak melihat adanya perselisihan) inilah yang dikatakan golongan kita, dan pendapat yang paling masyhur dari kalangan ulama Salaf ra.” (Al-Nawawi, Al-Adzkar, Dar Al-Minhaj, hal. 198).

Selanjutnya Imam Suyuthi’ menambahkan bahwa landasan pendapat pertama berdasarkan redaksi hadis yang dikemukakan oleh al-Thabari dalam al-Kabir no. 601dan al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Iman no. 2218, yaitu hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh Awus al-Tsiqafi:

“قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي غَيرِ المُصْحَفِ أَلْفَ دَرَجَةٍ، وَقِرَائَتُهُ فِي اْلمُصْحَفِ تُضَاعَفُ أَلْفَيْ دَرَجَةٍ.”

“Bacaan seseorang di luar mushaf Al-Qur’an (sambil dihafal) akan memperoleh seribu derajat, sedang bacaan seseorang sambil melihat mushaf akan dilipatkan menjadi dua ribu derajat” (Al-Suyuthi, Al-Itqan, Al-Risalah, hal. 229).

Diriwayatkan pula kebanyakan Sahabat, dulu mereka membaca Al-Qur’an sambil melihat mushaf, dan mereka enggan keluar rumah seharian sedang mereka belum membaca mushaf sama sekali.

Pendapat Kedua, membaca Al-Qur’an dengan dihafal (bil-Hifdzi) itu lebih utama. Pendapat ini diikuti oleh Abu Muhammad ‘Izzuddin bin Abdissalam. Tendensi dari argument kedua ini adalah aspek Tadabbur-nya (penghayatan makna Al-Qur’an). Sebagaimana maksud Tadabbur dalam firman Allah, yaitu (لِيَتَدَبَّرُوْا آيَاتِهِ) agar mereka menghayati ayat-ayat-Nya.

Ketentuan ini memandang aspek personalitas seseorang, yakni ia sudah terbiasa membaca Al-Qur’an sambil dihafal, dan justru jika ia membaca sambil melihat mushaf akan mengurangi tingkat penghayatan terhadap Al-Qur’an. Maka membaca Al-Qur’an sambil dihafal lebih diprioritaskan (utama). (Al-Zarkasyi, Al-Burhan, Dar al-Turats, Juz 1, no. 463).

Pendapat Ketiga, adalah kelanjutan dari pertimbangan Imam Nawawi pada pendapat pertama, artinya Imam Nawawi tidak menganggap mutlak terkait membaca Al-Qur’an bin-Nadzri itu lebih utama.

“Andaikan qari’ (pembaca Al-Qur’an) sambil dihafal mushaf itu mampu membuat dirinya menghayati dan memahami isi kandungan Al-Qur’an itu lebih memahami Al-Qur’an dari sekedar membaca mushaf, maka membaca Al-Qur’an sambil dihafal lebih utama. Berbeda jikalau seseorang membaca Al-Qur’an baik bin-Nadzri atau bil-Hifdzi ternyata tingkat ketenangan dan penghayatan terhadap isi kandungan Al-Qur’an itu relatif seimbang, maka skala prioritasnya adalah pendapat yang mengatakan membaca Al-Qur’an sambil melihat mushaf jauh lebih utama. Inilah pendapat yang dikehendaki ulama Salaf”. (Al-Nawawi, Al-Adzkar, Dar Al-Minhaj, hal. 198).

Melihat pemaparan ketiga pandangan di atas, tentunya kita memiliki pandangan pribadi terkait persoalan mana yang lebih utama membaca Al-Qur’an bin-Nadzri atau bil-Hifdzi. Sebab bagaimanapun juga tipikal seseorang beraneka ragam. Ada yang membaca Al-Qur’an bin-Nadzri lebih menghayati daripada bil-Hifdzi, ada pula yang membaca Al-Qur’an bil-Hifdzi justru lebih menghayati daripada bin-Nadzri.

Jadi substansi yang diambil adalah bagaimana seseorang tersebut mampu membaca Al-Qur’an seraya memahami dan menghayati isi kandungannya baik dengan metode bin-Nadzri ataupun bil-Hifdzi, maka itulah yang jauh lebih baik baginya. Namun perlu menjadi catatan pula adalah seseorang tidak sepatutnya mengabaikan metode yang ia tidak kuasai, hingga ia mengklaim bahwa metode yang dikuasainya adalah metode yang lebih utama. Wallahu a’lam.

Oleh: Irfan Fauzi

Tulisan ini telah dipublish di media jabar.nu.or.id dan telah diedit oleh Tim Redaksi

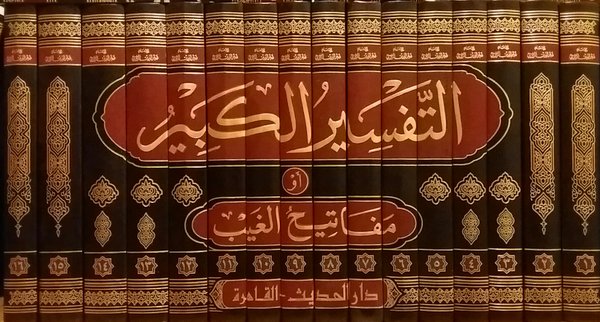

Picture by itjen.kemenag.go.id